訪談技術:主持人訪談 與 使用者訪談的共同點與差異|中日文主持人的舞台說話術EP.14

「主持人訪談」與「使用者訪談」兩者目標和情境不同,但共同點都建立在溝通基礎上。雖然提問技巧是核心技術,但同樣的提問方法,對使用者訪談來說是禁忌,主持人卻經常使用。

我是中日文主持人─劉宇彤Haruka

關於「訪談」。

對主持人來說,訪談是專業技術之一,也是一場活動的核心環節。

我參加了UX專家Soking的「深度訪談的技術」工作坊,發現主持人的訪談與「使用者訪談」基礎上有許多共同點,也有兩極的差異性。

我在本文整理出3個共同點與3個差異,比較「主持人訪談」與「使用者訪談」的訪談技術。

結論:訪談技術=萃取記憶與深度溝通的技術

① 主持人,真的很會唬爛。

① 主持人訪談偏向「引導受訪者說出大家想聽的」,使用者訪談是「引導受訪者說出他的真實故事。」

② 訪問者(主持人與PM)都必須對受訪者有一定的好奇心與親和力,建立容易談話的氛圍,獲取更多資訊。

③ 提問技巧是核心技術。同樣的提問方法,對使用者訪談來說是禁忌,主持人卻經常使用。因為訪談目標不同,導致同樣的問句也產生不同效果。

④ 整體而言,主持人訪談更重視「取捨」與「總結」,使用者訪談更重視「深度」與「核實」。

主持人的訪談:主持人訪問來賓

一場活動,通常主持人與受訪者會在舞台進行訪談,觀眾聚集舞台前觀看。例如:論壇、新品發表會、粉絲見面會…,都是常見的活動類型。

主持人的任務:「透過提問與互動,讓受訪者盡可能說出符合主題的內容,讓受訪者與觀眾都有參與感,同時達成主辦單位的預期效果。」

主持人很像是舞台上的專案經理。主持人必須同時管理表演者、來賓、觀眾、工作人員這些不同的專案。(延伸閱讀:《什麼是中日文主持人?雙語主持人必備的3個基本能力》)

使用者訪談:PM或設計師訪問使用者

「使用者訪談」又稱「用戶訪談」,是為了開發或改良產品,收集使用者習慣與需求的方式。

產品經理(PM, Product Manager.)或UIUX設計師,與受訪者(使用者)面對面訪談,深入了解使用者在使用產品時的痛點、需求和行為模式,為產品開發提供方向。

PM的任務是:「挖掘真相、萃取訪談的結果,建立每位受訪者的人物誌。進一步抓出多數受訪者的共同點,將這份結果運用於產品開發。」

主持人訪談 與 使用者訪談的3個共同點

1. 好奇心

2. 親和力

3. 提問技巧

1. 好奇心

主持人與PM都必須對受訪者有一定的好奇心。

受訪者有什麼「訪綱以外的故事?」對方經歷過什麼?對方的心情、習慣、動機與信念呢?好奇心都能讓訪談有更多驚艷的亮點。

●範例:主持粉絲見面會,與日本來賓的「雜談(Small Talk)」

主:「這次來台灣除了出席活動,你還有安排什麼行程嗎?」

日:「等一下活動結束,我很想去附近的夜市。我之前來台灣幾次,都一直很想去。」

聽完這回答我很驚訝,原來已經來過台灣的日本人,不是每個人都有時間去逛夜市。利用這點意外獲得的情報,在我半開玩笑提醒觀眾:「希望我們今天能準時結束,實現來賓的心願好嗎?」

粉絲們都笑了,藉此拉近來賓與觀眾的距離。在活動結束,需要催促觀眾離場的時候,也能用更親切的理由勸導。大家都很希望自己趕快離開,不要妨礙來賓去逛夜市。(笑)

●範例:啦啦隊女孩出席百貨周年慶開幕

主:「今天是周年慶開幕。我真的很好奇一個問題,妳們幾個人是誰最會買?」

想不到一拋出這個問題就炸了。

女孩ABCD指著E說:「就是E啊!她很誇張!」

E接下麥克風:「拜託,這個一定要問我!!我都準備好了。」全場大笑。

除了訪談變得很愉快,E也順勢宣傳了百貨的周年慶特惠,對百貨來說也增加了話題與畫面。

帶著真實的情感,以「我想了解你」純粹的好奇心挖掘,能讓訪談有更多亮點,獲得意外重要的資訊。

2. 親和力

為了建立容易談話的氛圍,主持人與PM都需要有點親和力,拉近與受訪者的距離。

營造親和力,可以運用的技巧很多。例如:表情、聲調、眼神、動作,這些與姿態相關的變化;或是運用讚美、共感、主動傾聽、進行身份認同等溝通技巧。

●範例:男性受訪者提到自己最近開始學瑜珈

我:「瑜珈?!哇,聽起來很好玩,為什麼會想學瑜珈呢?」

→搭配眼睛睜大的表情、些微提高音調以表示驚訝與好奇。主動傾聽,針對「學瑜珈」後進一步詢問。

受:「我一直對瑜珈很有興趣。我也滿喜歡瑜珈過程那種很放鬆跟專注當下的感覺。」

我:「哦~(點頭)那你都自己去嗎?」

受:「我會帶女朋友一起去瑜珈課。」

我:「你會帶女朋友一起去瑜珈課?好棒喔,我聽起來覺得你是一個會追求自我成長,而且也很重視跟女友相處的人。這種男生很優質耶!」

→帶入讚美與身份認同。針對帶女友一起去上瑜珈課的「行為」讚美,並做出「身分」認同。

這些只是為了增加親和力,並讓對方感到被尊重、提高互動性,不是表演。因此不需要每一個問句後都這麼有張力,過度使用或不真誠,反而會造成負面效果,對方聽久也會很累。

隨訪談的場面不同,音調與表情的張力控制也不同。如果滿分100,使用者訪談大約+10~30,主持人訪談約為+40~80左右。使用者訪談如果做得像幼幼台的唱跳節目,那就太多了。

3. 提問技巧

提問技巧,是主持人訪談與使用者訪談的核心技術。

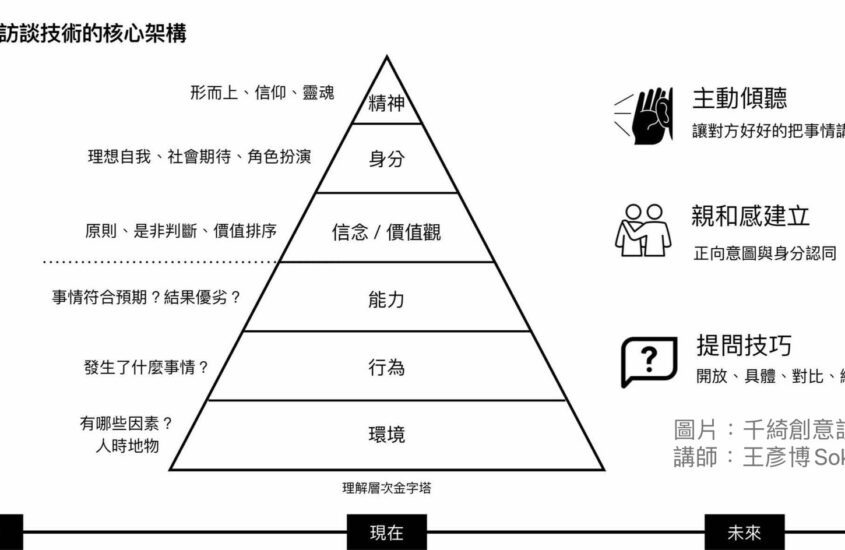

Soking在工作坊提到:「訪談是摘採記憶的技術。」太過封閉的問題缺乏內容,難以延伸話題;但太過開放、抽象的問題,會讓受訪者一時難以提取腦中的記憶,難以精準地回答。

●範例:訪談周杰倫的粉絲

【封閉式提問】

Q:「你常聽周杰倫的歌嗎?」

A:「是。」

→只能回答「是」or「不是」就句點了。

【範圍太大、直搗精神層面】

Q:「周杰倫對你而言的人生意義是什麼?」

A:「…?額,我沒想過這問題耶。」

→受訪者需要時間思考,難以回答。

【客觀的使用者訪談】

Q:「你上一次聽周杰倫的歌是什麼時候呢?」

A:「昨天晚上。」

Q:「昨天晚上!你聽他的歌多久了?」

A:「從我國中,他第二張專輯開始。」

Q:「哇,這樣超過20年了!那你有多常聽他的歌?」

A:「幾乎每天耶。」

Q:「你都是在什麼情境聽他的歌呢?」

A:「很多耶。起床的時候會先放來聽,然後公司午休有時候也會啊,回家之後也會再播來聽。」

Q:「哦~在家跟公司都會聽。聽他的歌,你的心情怎麼樣?」

A:「滿沉浸的。有時候心情不好,聽完會覺得很療癒。」

Q:「你提到的沉浸,可以再更具體形容那是什麼感覺嗎?」

A:「就是…聽的時候你會滿專注在那個當下的,會很專心聽,回想歌詞,跟著唱。」

Q:「原來如此,所以是透過聽跟唱,專注於歌曲本身的過程讓你感覺療癒。那你開心的時候,不會聽周杰倫嗎?」

A:「也會耶。開心也會想聽,聽了會更開心。」

Q:「你去過他幾次演唱會呢?」

A:「應該有5次吧。其實每一場都想去,但票很難搶。」

Q:「你成功搶票是什麼樣的狀況呢?」

A:「有一次很瘋!我叫我同事跟我家人,還有我高中同學,大概10個人一起幫我搶票。然後我跟我爸媽都在家,看到系統當機我們全家尖叫!想說完蛋了,結果我高中同學就打來說他搶到了。我跟我爸媽就一起歡呼!」

Q:「好有趣的經驗喔!你爸媽也會一起聽周杰倫嗎?」

A:「會啊。以前國中我剛迷上周杰倫,我爸媽還覺得很瞎,說不知道在唱什麼。結果我大概聽了3年後,有一次就聽到他們跟著哼歌耶。超好笑的。」

Q:「哈哈哈,跟爸媽一起聽周杰倫的感覺怎麼樣?」

A:「很開心。有時候想想也滿感動的。」

Q:「真的很溫暖耶,我聽了也好感動。那你覺得周杰倫對你的人生意義是什麼?」

A:「我覺得周杰倫參與了我2/3的人生,陪我走過很多開心、不開心,也讓我跟家人感情更好。可以說是幸福的來源吧。」

如果要詢問價值觀或精神層面的問題,必須先讓受訪者腦袋有暖機的時間。

可以從「行為」開啟話題,再延伸詢問「環境」與「能力」,來回幾次之後,訪問者收集更多情報,同時受訪者慢慢提取記憶,也能越講越多。

主持人訪談 與 使用者訪談的明顯差異

同樣是訪談,主持人訪談與使用者訪談的明顯差異有3點。

1. 專注範圍

2. 談話調性

3. 提問忌諱

1. 專注範圍

主持人訪談重視「取捨」,使用者訪談重視「深度」。

主持人訪談,最終目標是成功引導活動流程,創造良好的體驗和氛圍。

主持人在訪談時,要能「分配自己的注意力,引導觀眾的注意力。」也就是「取捨。」

同時注意台上來賓、台下觀眾、工作人員與活動環境的調度,將注意力分配在不同地方。訪談什麼時候應該調整提問方式、什麼時候可以增加互動?氣氛是否熱絡?觀眾的注意力逐漸發散時,怎麼樣能再引導觀眾聚焦?

PM進行使用者訪談,則是為了收集客觀數據和洞察,將結果運用於產品開發與改良。

PM必須追根究柢、深入挖掘,在一對一訪談裡,短時間了解一個人,以獲取使用者的實際反饋。訪談過程不能忽略任何蛛絲馬跡,又不能干涉受訪者思考與表達。

2. 談話調性

主持人訪談重視「總結」,使用者訪談更重視「核實」。

在一場活動裡,主持人相對是需要保持客觀與理性的角色。但比起使用者訪談,主持人訪談依舊多了「主觀」與「表演性。」

受訪者回答後,主持人或PM可以進行總結,整理受訪者的訪談內容,同時向受訪者確認有無誤差。

主持人需要將活動與訪談導向正面的結果,氛圍必須圓滿、成功、具有展望性,所以多少都需要有「把黑的說成白的」的能力。

●範例:主持人與來賓訪談,詢問購買線上課程的動機

主:「請問,你為什麼會買OO跟XX這兩個線上課程呢?」

受:「哦~因為我對心理學跟溝通技巧很有興趣,也希望可以運用在日常生活中。」

主:「哇~對心理學跟溝通有興趣,你真的是一個很重視人際關係的人耶,會願意透過學習維持良好的人際關係。」

→主持人讚美受訪者、做出正向的總結,營造熱情的氛圍。但「重視人際關係」完全是主持人對受訪者的主觀判斷(=腦補)。

●範例:PM進行使用者訪談,詢問受訪者購買線上課程的動機

P:「請問,你為什麼會買OO跟XX這兩個線上課程呢?」

受:「哦~因為我對心理學跟溝通技巧很有興趣,也希望可以運用在日常生活中。」

P:「日常生活有什麼困擾嗎?」

受:「其實也沒有啦,只是我剛好追蹤那2位老師很久了,想說要支持一下他們。」

P:「你原本就追蹤了這2位老師,剛好他們製作了線上課程,所以你想透過行動支持他們嗎?」

受:「對,沒錯。」

→使用者訪談不做主觀判斷,都由受訪者自己說出口。提問後可得知,受訪者購買線上課程是因為想支持追蹤的老師。

相較之下,主持人實在很會唬爛。但誰在乎呢?

主持人和PM都要善於總結。主持人以總結營造正面氛圍、達成活動目標,使用者訪談者則以總結來核實結果。

3. 提問忌諱

例如「過度引導」、「多重問句」都是使用者訪談的禁忌問句,但卻是主持人在訪談過程中經常使用的提問方式。

●範例:主持人訪談遊戲玩家

【過度引導】

主:「你最近在打什麼遊戲呢?像是音樂節奏遊戲?」

玩:「喔喔~音樂節奏遊戲我是有玩太鼓達人。」

→主持人可能希望將引導話題,或是想幫助受訪者在眾多答案中快速聚焦、延伸話題,所以拋出「音樂節奏遊戲」這個範例,使受訪者順著主題回答。但太鼓達人可能並不是受訪者近期玩的主要遊戲。

【多重問句】

主:「你最近在打什麼遊戲呢?為什麼你會想玩那個遊戲呢?」

→在有時間壓力的活動中,為了推進訪談節奏,有時主持人(記者也是)會一口氣拋出2個以上的問句。但一次問太多問題,可能導致受訪者遺漏問題,或回答不清晰。

●範例:PM訪談遊戲玩家

P:「你最近在打什麼遊戲呢?」

玩:「我最近有在玩仁王。」

P:「喔?花多久時間玩呢?」

玩:「其實我已經陸續玩2年了,因為真的很難,我一直沒破關,加上後來小孩出生就一直沒機會玩。」

P:「那一週大概花多久時間玩呢?」

玩:「一週大概2、3天,一次大概2小時吧。」

訪談目標不同,也產生不同的提問忌諱。

結論:訪談技術=萃取記憶與深度溝通的技術

事後和Soking聊到訪談。他提到:「訪談有點像是定點深度旅遊,會在一個主題範圍內盤旋。我覺得你用「注意力引導」的這個說法蠻精準的,這部份好像跟講師、引導師(Facilitator)有點像。」

雖然主持人訪談與使用者訪談的目標和情境不同,但兩者的共同點都建立在溝通基礎上。訪談時,確認自己的角色,保持好奇心、建立親和力,選擇適合的提問方式,就能夠有效、深入的幫助我們認識他人,與世界連結。

再次總結:

①主持人訪談偏向「引導對方說出大家想聽的」,使用者訪談是「引導對方說出他的真實故事。」

②訪問者(主持人與PM)都必須對受訪者有一定的好奇心與親和力,建立容易談話的氛圍,獲取更多資訊。

③提問技巧是核心技術。同樣的提問方法,對使用者訪談來說是禁忌,主持人卻經常使用。因為訪談目標不同,導致同樣的問句也產生不同效果。

④整體而言,主持人訪談更重視「取捨」與「總結」,使用者訪談更重視「深度」與「核實」。

關於「中日文主持人的舞台說話術」

我會寫100篇和主持、活動、日文工作與說話有關的系列文。

如果你有相關疑問或煩惱,歡迎你寫信或私訊我,我會親自寫一篇文章回覆你。如果你喜歡看這個主題,歡迎你留言讓我知道,我會很開心的!

*文章所使用活動照片僅為參考。個人想法皆與品牌與企業立場無關。*

延伸閱讀

Soking的使用者訪談相關文章