日本的「記者會」和「發表會」有什麼不同?記者會主持人任務、記者會流程全收錄!|中日文主持人的舞台說話術EP.22

「記者發表會(記者発表会)」與「記者會(記者会見)」兩者目的都是「透過媒體,傳達理念給社會大眾。」就表達型態,前者較為主動,後者較為被動。本篇不只有記者會與發表會的差異,也收錄記者會主持人任務、常見記者會流程!

我是中日文主持人─劉宇彤Haruka

我開始當主持人是2010年,當時還不流行網路直播。大多你看到的新消息,都是媒體參加記者會後整理的資訊。但現在都可以透過直播看到品牌或政府單位的第一手消息了。

但你有想過「記者會」和「發表會」有什麼不同嗎?這篇用中日文主持人視角帶大家快速了解差異。以後看懂記者會的運作邏輯!

從日本看:什麼是記者會?

日本的記者會可以大致分為「記者發表會(記者発表会)」與「記者會(記者会見)」。兩者目的都是「透過媒體,傳達理念給社會大眾。」

主辦方會邀請記者媒體到場參與記者會,在主辦方說明主軸後,接受記者媒體的訪問。之後再由記者整理為新聞後,再藉由媒體傳播。

大家在網路、電視看到的新聞,很多是記者參加了記者會後,根據主辦方提供的資訊、加入自己的採訪後編撰的內容。

如果你喜歡看原汁原味的資訊,可以直接觀看記者會影片。

記者會的差異

兩者的差異可以從「主動」「被動」調性來看。

「記者發表會(記者発表会)較「主動」,「記者會(記者会見)」較「被動」,這種差異尤其在日本更明顯。

「記者發表會(記者発表会)」

主辦方通常是品牌與企業,主動發布最新消息或介紹新品後,再接受媒體提問。例如:「OO手機 記者發表會」、「A社與B社 商業合作記者發表會」。

主動與被動比例約為:主動3被動1

「記者會(記者会見)」

雖然也會主動發布消息,但被動接受媒體提問比例更高,例如:「內閣總理大臣記者會」就可以看到高市早苗首相先致詞完畢後,接續多家媒體的提問。

主動與被動比例約為:主動1被動3

台灣的記者會還有這些說法

台灣通常會以「發表會」和「記者會」區分日本的「記者発表会」、「記者会見」,或直接稱為「品牌記者會」和「OO市政府記者會」。但我覺得台灣即使是政府單位的記者會,主動性也非常高。

除了「發表會」和「記者會」之外,台灣也有非常多樣的稱呼。

例如:

媒體見面會、開幕記者會、媒體發布會、記者見面會、上市發表會、記者說明會…等。

「見面會」:通常是主辦方邀請某位重要高層或來賓出席的記者會,例如「OO家電代言人 媒體見面會」。

「開幕記者會」:大多是活動或商家的開幕,由記者媒體參與後發布新聞消息。

名稱上除了原有的重點「記者」之外,再結合活動的目的與亮點。但無論如何,基本性質都是「記者會」,皆有記者媒體到場。

名稱有時也會因主辦方的喜好有所不同,到底「記者會」還是「發表會」呢?重點還是看主辦想怎麼稱呼。

記者會主持常見流程?

記者會與發表會,通常有這9個流程:

- 預告

- 開場

- 主辦致詞

- 來賓致詞

- 核心發表

- 儀式

- 合照

- 結尾

- 媒體聯訪/專訪

128是主持人串場,3459是核心資訊,67是新聞畫面素材。當然每一場都會有所增減或者不同排列,但邏輯大致如此。

1. 預告

在記者會開始前由主持人宣導注意事項,例如記者會的進行方式與攝影、提問規則。

2. 開場

主持人宣布記者會正式開始,說明記者會主旨。這部份會是活動的重點整理,但有時也會因為時間有限而快速帶過。

3. 主辦致詞

會由一位主辦代表與媒體說明進一步資訊、建立關係。

4. 來賓致詞

會邀請一位與主辦方有緊密連結的來賓上台致詞。來賓致詞的重點是加強記者會所傳達的信念,像是第三方認證的概念。

5. 重大發表

通常會發表者來說明最深度的資訊。例如全新計畫的細節、新品的功能與價格等。

不過也有可能拆分成2~3個部分,例如遊戲記者會,就可能就會以「遊戲介紹」「製作人試玩」「與來賓對戰」來表達重大資訊。

偶爾也有主辦方不推派發表者,由主持人說明的情況。

6儀式7合照

這兩者主要目的都是為了讓媒體豐富新聞內容,通常畫面會被使用在新聞封面。你如果google搜尋「記者會」就會發現,出現的照片大多都是這兩個畫面。

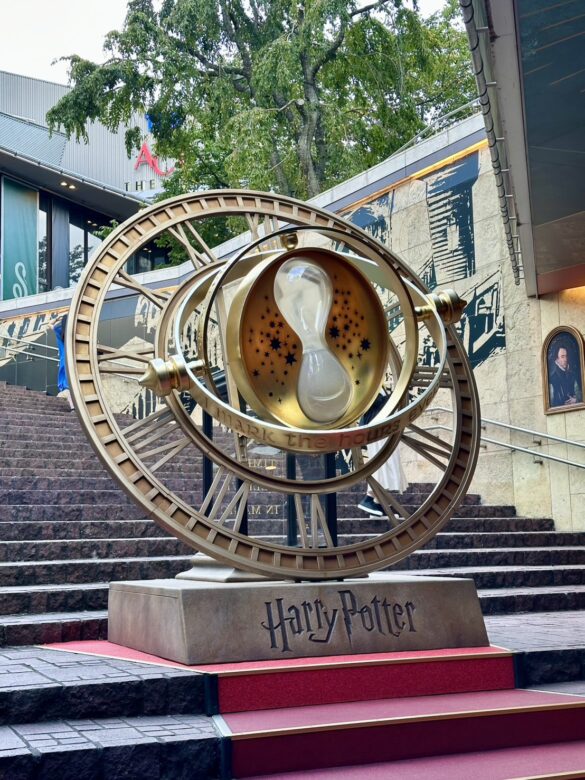

儀式大多會配合與記者會主題相關的「儀式台」和「道具」,由主辦方代表與重要來賓執行。合照時也大多會請同樣的成員手持記者會主題的「手拿牌」

例如中華電信與日本NTT的大阪萬博超歌舞伎記者會,主辦方與重要來賓都拿著自家品牌LOGO與活動相關的手拿牌(手拿板)。

8. 結尾

主持人為記者做結語,宣導會後注意事項。

9. 媒體聯訪/專訪

媒體採訪主辦方。

主辦方會推派一位代表接受媒體訪問。大家經常在影片跟電視上看到一個畫面:受訪者站在中間,前方有許多麥克風對著受訪者。這通常就是記者會的最後一個橋段─媒體聯訪。(多家媒體一起訪問同一個人)

或者有些媒體會做「專訪」,一家媒體對受訪代表做更深度的訪問。如果大家看到新聞上寫「獨家專訪」,表示只有該媒體拿到專訪權,內容在別處看不到。

記者會主持人的主要任務?

記者會主持人的主要任務,就是「管理流程」、「時間分配」與「應對突發狀況」。

大多記者會時間非常緊湊,主辦高層與受邀來賓最後一刻才現身,沒多久又得趕往下一個行程,加上記者媒體也有截稿時間,簡單來說就是大家都很忙,所以時間控制更嚴格。

有些記者也會想詢問主辦方特定問題,但這個問題可能不適合該次的記者會性質,主持人也得事先與主辦方確認,盡可能事前宣導。如果也還是有記者提出,也得在第一時間柔性婉拒。

大家偶爾可以看到主持人會在舞台旁邊與工作人員交頭接耳,肯定是在確認某些突發狀況或者討論流程、時間是否要緊急調整。

突發狀況有三個層次:

- 「預防」突發狀況

- 讓突發狀況「不被察覺」

- 讓被察覺的突發狀況用最好的方式「化解」

一場順利的記者會往往看起來平穩又樸素。但其實是經過多次事前討論與修正,與結合軟、硬體和專業人力的結果。

盡可能預防突發狀況,預防不了的就盡力不被察覺。觀眾真的察覺了,就盡力圓場。這就是主持人和活動人員共同努力的方向。

下次與大家分享,高市早苗的第一場内閣総理大臣記者会見,主持人都說了些什麼。

關於「中日文主持人的舞台說話術」

我會寫100篇和主持、活動、日文工作與說話有關的系列文。

如果你有相關疑問或煩惱,歡迎你寫信或私訊我,我會親自寫一篇文章回覆你。如果你喜歡看這個主題,歡迎你留言讓我知道,我會很開心的!

*文章所使用活動照片僅為參考。個人想法皆與品牌與企業立場無關。*

延伸閱讀